Im Menschen ist die genetische Information in insgesamt 46 Chromosomen kodiert. Körperzellen sind diploid, das heißt jedes der 23 unterschiedlichen Chromosomen existiert in zwei Varianten, den sogenannten Homologen. 23 Homologe stammen vom Vater, 23 von der Mutter. Geschlechtszellen wiederum sind haploid, sie haben nur die halbe Anzahl an Chromosomen. Sobald sie bei der Befruchtung verschmelzen, entsteht wieder ein Organismus mit diploi-dem Chromosomensatz. Die zufällige Durchmischung elterlicher Chromoso-men und der Austausch von DNA zwischen den Homologen (durch „Rekombination“) während der Reduktion des Erbguts auf die Hälfte bewirken die genetische Vielfalt unserer Nachkommen.

Meiose beginnt mit kontrollierter Selbstverletzung

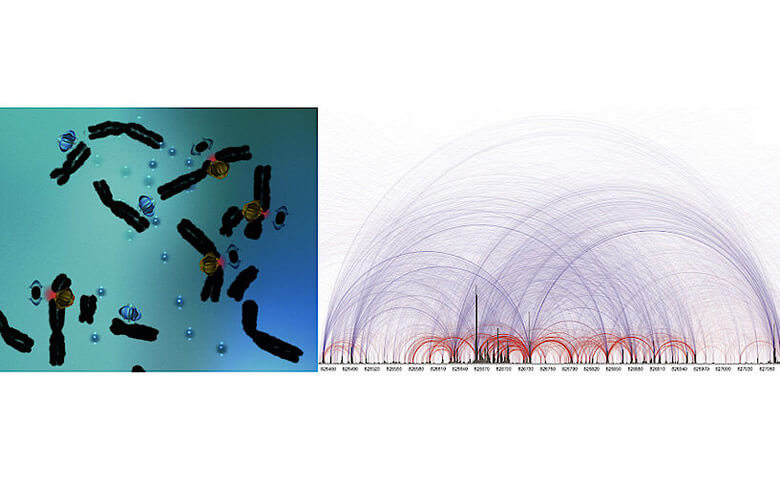

Jede menschliche Geschlechtszelle enthält eine von Milliarden möglicher Kombinationen der vererbten elterlichen Genvarianten. Alle Organismen, die sich sexuell fortpflanzen, gehen ein hohes Risiko ein, um diese Vielfalt zu erreichen. Um die meiotische Rekombination einzuleiten, brechen Zellen die DNA der Chromosomen an hunderten Stellen mit Hilfe des Spo11-Proteinkomplexes. Die Reparatur dieser Schäden ergibt die Gelegenheit, die Homologen zu verbinden und Stücke auszutauschen. „Zellen versuchen, Doppelstrangbrüche weit voneinander entfernt zu halten“, erklärt Gruppenleiter Franz Klein, „daher waren wir völlig überrascht, als wir entdeckten, dass etwa 20% aller Doppelstrangbrüchen nahe beieinander sind und paarweise auftreten, wodurch DNA-Stücke aus den Chromosomen gestanzt werden. Die entstehenden Lücken können – so wie die Brüche – Rekombination initiieren.“

Spo11 reagiert auf physikalischen Stress der DNA

Angeführt von der Molekularbiologin Silvia Prieler und der Bioinformatikerin Doris Chen wurden diese neu entdeckten Chromosomenstücke von Hefezellen isoliert und auf das Nukleotid genau vermessen, genauer als dies zuvor möglich war. Dadurch wurden Muster an den Bruchstellen sichtbar, die zeigen, dass die DNA beim Brechen stark gebogen werden muss. Das Team fand auch heraus, dass DNA an Stellen, an denen mehr topologischer Stress auftritt, häufiger gebrochen wird. Während der Transkription müssen die DNA-Doppelstränge getrennt werden, um die Produktion von RNA zu ermöglichen. Vor und hinter der Transkription entstehen dadurch Verdrillungen, die die DNA unter topologischen Stress setzen. Diese werden von den stresslösenden Topoisomerasen beseitigt, mit denen Spo11 verwandt ist. Warum also macht Spo11 Brüche, obwohl die Zelle genügend Nukleasen hätte, deren Hauptaufgabe es wäre, DNA zu schneiden? „Ein Ziel in der Meiose ist es, genetische Kombinationen an möglichst vielen, geeigneten Stellen zu erlauben“, sagt Franz Klein. „Spo11 ist dafür sehr gut geeignet; anstatt eine bestimmte DNA-Sequenz zu erkennen, wie das Nukleasen tun, wodurch Chromosomen immer an denselben Stellen rekombinieren würden, erkennt es den Stress der DNA und bringt damit die Rekombination zu häufig genutzten, aktiven Stellen des Chromosoms.“

Hohes Risiko – hohes Potential

Warum Zellen das Risiko eingehen, ihre Chromosomen zu durchlöchern, ist nicht völlig klar. Die Lücken im Chromosom bergen das Risiko, dort tatsächlich Information zu verlieren, oder sogar Fragmente von anderen Stellen zu integrieren. Die Wissenschafter*innen zeigen, dass die paarweisen Doppelstrangbrüche oft Promotoren treffen. Diese Abschnitte regulieren die Transkription von unmittelbar anschließenden Genen. „Über evolutionäre Zeiträume hinweg wäre es für Organismen praktisch, Steuerungselemente zwischen verschiedenen Genom-Orten austauschen zu können, was uns zu einer neuen Hypothese führt: Diese gepaarten Doppelstrangbrüche könnten die Evolution von Steuerungselementen im Genom deutlich beschleunigen“, so Franz Klein. Eine riskante Angelegenheit für die einzelnen Zellen, für die Spezies allerdings allemal das Risiko wert.

Publikation in Nature:

Silvia Prieler, Doris Chen, Lingzhi Huang, Elisa Mayrhofer, Soma Zsótér, Magdalena, Vesely, Jean Mbogning, Franz Klein: Spo11 generates chromosomal gaps through 1 concerted cuts at sites of topological stress. Nature 2021. DOI: 10.1038/s41586-021-03632-x