An der Grenze zwischen zwei Leben – der evolutionäre Ursprung der Schwangerschaft

Ein internationales Forschungsteam unter Leitung der Universität Wien liefert neue Details, wie Zelltypen und Kommunikationsnetzwerke an der Schnittstelle zwischen Mutter und Fötus im Lauf der Stammesgeschichte über Millionen Jahre hinweg entstanden sind – ein entscheidender Schlüssel zum Verständnis einer erfolgreichen Schwangerschaft bei Säugetieren. Die Ergebnisse wurden nun in Nature Ecology & Evolution veröffentlicht.

Feuersalamander: Die Struktur des Lebensraumes beeinflusst das Risiko von Prädation

Der in Österreich heimische Feuersalamander wehrt sich gleich doppelt gegen Raubtiere: Durch seine auffällige Warnfärbung und durch ein weißliches, giftiges Sekret, das er aus Drüsen auf seinem Rücken absondern kann. Die Warnfärbung ist unterschiedlich auffällig – was laut einer soeben veröffentlichten Studie des Konrad-Lorenz-Instituts für Vergleichende Verhaltensforschung (KLIVV) der Veterinärmedizinischen Universität Wien die Salamander vor Fressfeinden nur bedingt schützt. Was jedoch einen wirksamen zusätzlichen Schutz bieten würde, sind nicht-bewirtschaftete Waldgebiete.

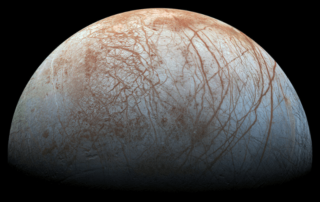

Eisstrukturen im All entschlüsseln

Ein Forschungsteam der Universität Innsbruck hat eine neue Methode entwickelt, mit der die Struktur von Eis auf fernen Himmelskörpern analysiert werden kann. Die aktuelle Studie zeigt, dass sich Eisphasen mit geordneten und ungeordneten Wasserstoffatomen mithilfe von Nahinfrarot-Spektroskopie unterscheiden lassen – einer Technik, die für Weltraumbeobachtungen geeignet ist.

Vegetation im Stress: Klimawandel erhöht Waldbrandrisiko in Österreich

An der kroatischen Küste wurden eben erst großflächige Waldbrände gelöscht. Die griechische Insel Chios kämpft noch immer gegen die Flammen. Und hierzulande sind die Feuerwehren gerade im Raum Leoben und im Gebiet der Rax im Einsatz. Bei uns ist die Feuergefahr eigentlich im Frühjahr aufgrund von Trockenheit am größten. In den letzten Jahren kam es aber auch in den Sommermonaten aufgrund sehr hoher Temperaturen vermehrt zu Waldbränden. Forschende der Universität Graz zeigen die Zusammenhänge zwischen dieser Zunahme und dem Klimawandel im europäischen Alpenraum auf, samt Folgen für die betroffenen Gebiete.

Prepaid-Zahlungsmittel auf dem Vormarsch: Die Paysafecard als anonyme Alternative

Prepaid-Zahlungen ohne Konto: Warum die Paysafecard für viele Nutzer zur attraktiven Option wird – und wo man sie unkompliziert kaufen kann.

Schweine sind aufmerksamer, wenn sie von Menschen angesprochen werden

Eine Studie der Veterinärmedizinischen Universität Wien untersuchte, welchen Effekt menschliche Hinweise auf die Aufmerksamkeit und das Verhalten von Hausschweinen (Sus scrofa domesticus) in einer Testanordnung haben. Ebenso wie beispielsweise Hunde reagieren sie auf zielgerichtete Ansprache mit erhöhter Aufmerksamkeit, ihre Leistung verbessert sich dadurch jedoch nicht.

Wie Fruchtzucker das Entzündungsrisiko steigert

Infektionskrankheiten durch Bakterien und Viren zählen trotz medizinischer Fortschritte weiterhin zu den weltweit häufigsten Todesursachen. Welche Rolle könnte Fruchtzucker bei solchen Erkrankungen spielen? Eine Forschungsgruppe um Ina Bergheim vom Department für Ernährungswissenschaften der Universität Wien konnte nun erstmals nachweisen, dass Monozyten, wichtige Immunzellen des Blutes, nach Fruktosekonsum stärker auf bakterielle Giftstoffe reagieren – aber nicht im positiven Sinne. Konkret erhöht sich die Konzentration von Rezeptoren für bestimmte bakterielle Giftstoffe, die Entzündungsanfälligkeit des Körpers steigt also. Die Studie ist aktuell im Fachmagazin Redox Biology erschienen.

Schrittmacher: Laufrad-Training verbessert Mobilität von Menschen mit Zerebralparese

Es ist kaum vorstellbar für alle, die am Morgen ihre Joggingrunde drehen. Oder am Wochenende durch den Park spazieren. Wenn Menschen mit spastischer Zerebralparese 200 Meter mit dem Laufrad bewältigen, sind das Riesenschritte. Sport- und Bewegungswissenschaftlerin Annika Kruse hilft den Betroffenen dabei, die körperlichen Grenzen zu überwinden. Erste Ergebnisse eines laufenden Projekts stimmen optimistisch. Nun werden weitere Studienteilnehmer:innen gesucht, mit deren Unterstützung Kruse die Forschungsarbeit intensivieren will.