Allergiker sind stressanfälliger und neigen zur Unterdrückung von Emotionen

Unterscheiden sich Gesunde und Allergiker hinsichtlich ihrer Reaktion auf akuten Stress und ihrem Umgang mit Emotionen? Ein Forschungsteam um Lisa Maria Glenk vom interuniversitären Messerli Forschungsinstitut – einer gemeinsamen Einrichtung der Vetmeduni Vienna, der Medizinischen Universität Wien und der Universität Wien – ging diesen Fragen in einer soeben veröffentlichten wissenschaftlichen Studie nach und kam zu erstaunlichen Ergebnissen.

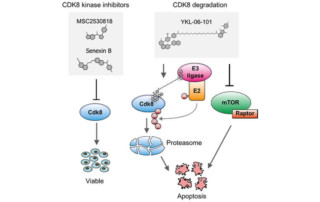

Akute Lymphatische Leukämie: Neue Wirkstoffklasse zur Krebsbehandlung

Die Akute Lymphatische Leukämie ist eine seltene Krebsart, die am häufigsten im Kindesalter und hier bei Kindern unter fünf Jahren aufritt. Auf der Suche nach neuen Therapiemöglichkeiten haben ForscherInnen der Vetmeduni Vienna nun einen neuen Mechanismus der Krankheitsentstehung entdeckt und einen vollkommen neuen Wirkstoff entwickelt – eine Pionierarbeit für zukünftige Krebstherapien. Die richtungsweisende Studie ist soeben in „Nature Communications“ erschienen.

Grüner Antrieb: Uni-Graz-Chemiker analysiert, welcher Stoff im Tank das Klima am meisten schont

Zwanzig Prozent der weltweiten CO2-Emissionen werden durch den Verkehr verursacht,Tendenz stark steigend. „Neue Antriebstechnologien sind also gut und sinnvoll, aber leistbare umweltfreundliche Lösungen für Schwertransporte mittelfristig nicht in Sicht“, weiß Martin Mittelbach. Der Experte für nachwachsende Rohstoffe beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Biodiesel und nachhaltiger Mobilität – und stellt der völlig in Verruf geratenen Partikelschleuder ein doch nicht so schlechtes Zeugnis aus.

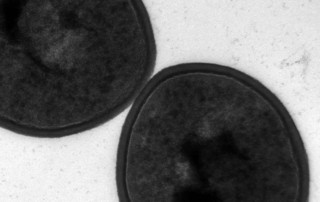

Untersuchungen zu Bakteriophagen auf Intensivstationen

Sogenannte Phagen, eine besondere Form von Viren, könnten sich als neue Waffe gegen Bakterien eignen, insbesondere dort, wo Antibiotika aufgrund von Multiresistenzen versagen. Doch so einfach ist es nicht: Phagen können Bakterien nicht nur bekämpfen, sondern gehen mit ihnen auch synergetische Beziehungen ein – und stärken dadurch die Überlebensfähigkeit von Bakterien. ForscherInnen der Vetmeduni Vienna und der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften veröffentlichten vor diesem kritischen Hintergrund nun die weltweit erste Studie zum Zusammenleben von Phagen und Bakterien auf Intensivstationen.

Buch-Tipp: „Der Straßen-Doc“ von Gerhard Trabert

Hilfe in der größten Not: In „Der Straßen-Doc – Unterwegs mit den Ärmsten der Gesellschaft“ hat Gerhard Trabert Erlebnisse aus seinem Arbeitsalltag als „Armenarzt“ festgehalten

Chemikalienwolke wirkt individuell

Der Mensch ist lebenslang täglich Hunderten von Umweltchemikalien ausgesetzt. Pestizide, Lebensmittelkontaminanten, Verpackungschemikalien, Fremdöstrogene und anderen Stoffe gelangen dabei vor allem über die Nahrung in den menschlichen Körper. Die relativ junge Exposom-Forschung untersucht, wie diese Umweltfaktoren unseren Organismus und damit unsere Gesundheit beeinflussen können. Einblicke liefern am Dienstag, 5. November, 19 Uhr ExpertInnen im Rahmen einer Podiumsdiskussion "Umwelt im Gespräch" vom Forschungsnetzwerk Umwelt der Universität Wien im Naturhistorischen Museum Wien.

Staphylokokken: Forschungsteam entdeckt neuen Mechanismus der Persistenz bei chronischen Infektionen

Weltweit erstmals gelang einem internationalen Forschungsteam der Vetmeduni Vienna der Nachweis eines neuen Mechanismus der Persistenz des Bakteriums Staphylococcus aureus (S. aureus). Von großer Relevanz ist diese grundlegende Erkenntnis, da S. aureus nicht nur der bekannteste, sondern für den Menschen auch einer der gefährlichsten multiresistenten Krankenhauskeime ist. Erforscht wurde dieser neue bakterielle Weg der Persistenz innerhalb einer Milchkuh – was auch deshalb von Bedeutung ist, da dies das Wohlergehen der Tiere, die Lebensmittelsicherheit und die Milchproduktion beeinflusst.

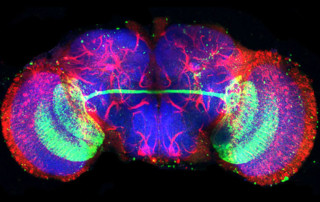

Genmutation verantwortlich für Trennung der Gehirnhälften

Eine Genmutation ist dafür verantwortlich, dass die beiden Gehirnhälften von Fruchtfliegen getrennt bleiben und der Informationsaustausch zwischen rechter und linker Gehirnhälfte nicht funktioniert. Das hat eine Arbeitsgruppe um Rashmit Kaur und Thomas Hummel vom Department für Neurobiologie der Universität Wien in einer aktuellen Studie herausgefunden.