Artenschutz: Neue Erkenntnisse zur Trächtigkeit von Nashörnern

Nashorn ist nicht gleich Nashorn – das belegt eine soeben erschienene Studie der Veterinärmedizinischen Universität Wien sehr anschaulich: Einzelne Nashornarten unterscheiden sich beträchtlich hinsichtlich Tragezeit und Hormonverlauf während der Trächtigkeit. Die neuen Erkenntnisse sind für das Überleben der vom Aussterben bedrohten Nashornarten von großer Bedeutung.

LANGZEIT-DATEN ZEIGEN: ALPINE FLIEßGEWÄSSER WERDEN WÄRMER

Alpine Gewässer erwärmen sich schneller als erwartet und besonders in den Wintermonaten. Dies zeigt eine aktuelle Publikation des Innsbrucker Ökologen Georg Niedrist, in der er Langzeit-Messdaten des Hydrologischen Dienstes des Landes Tirol vom Inn und der Großache analysiert hat.

Lachen lernen

Internet-Memes lassen sich erfolgreich im Fremdsprachen-Unterricht nutzen

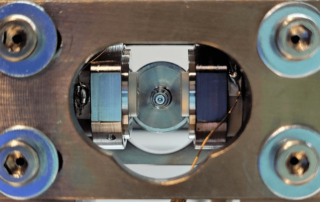

Zweidimensionaler Quanten-Freeze

Forschern an der ETH Zürich und dem TII Abu Dhabi ist es mit Unterstützung von Innsbrucker Quantenphysikern gelungen, die Bewegung eines winzigen Glaskügelchens in zwei Richtungen gleichzeitig in den Quanten-Grundzustand abzukühlen. Dies stellt einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zu einer 3D-Grundzustandskühlung eines massiven Teilchens dar und eröffnet neue Möglichkeiten für den Bau von hochempfindlichen Sensoren.

Mythos Mozart-Effekt: Musikhören hilft nicht gegen Epilepsie

Der Musik von Wolfgang Amadeus Mozart wurde insbesondere in den letzten fünfzig Jahren erstaunliche Auswirkungen zugeschrieben. So erhielten Berichte über mögliche positive Effekte des Hörens von Mozarts Sonate KV448 auf Epilepsiesymptomatiken hohe mediale Aufmerksamkeit. Die empirische Belastbarkeit der zugrundeliegenden wissenschaftlichen Befunde blieb bis dato unklar. Nun zeigen die Psycholog*innen Sandra Oberleiter und Jakob Pietschnig von der Universität Wien in einer neuen Studie in der renommierten Fachzeitschrift Nature Scientific Reports, dass eine positive Wirkung der Mozart Melodie auf Epilepsie nicht nachweisbar ist.

Delfine „singen“ mit der Nase

Die Stimmproduktion bei Zahnwalen – zu denen auch die Delfine gehören – erfolgt nach einem ähnlichen physikalischen Mechanismus wie beim Menschen. So lautet das Ergebnis einer aktuellen Studie: Biophysiker und Stimmforscher Christian Herbst vom Department für Verhaltens- und Kognitionsbiologie der Universität Wien kommentiert im renommierten Journal Science die Ergebnisse dieser Arbeit und betont, wie wichtig kombinierte Forschungsansätze sind, um die akustische Welt um uns herum zu verstehen.

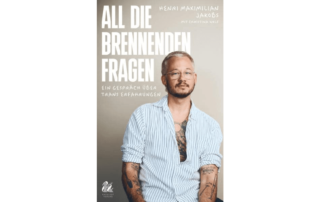

Buch-Tipp: „All die brennenden Fragen“

Henri Maximilian Jakobs ist Musiker, Schauspieler und Synchronsprecher. Außerdem ist er trans. Nachdem er mit der Journalistin Christina Wolf den Podcast „Transformer“ aufgenommen hat, in dem er über seine Transition spricht und der den deutschen Hörbuchpreis 2019 gewonnen hat, führen die beiden das Gespräch nun im Buch „All die brennenden Fragen“ weiter. Offen und sachlich sprechen Jakobs und Wolf im Buch über die Fragen, die trans Menschen oft gestellt werden und die Jakobs selber vor seiner Transition hatte. Das Buch gibt einen Einblick in die Gefühlswelt von trans Menschen und will eine Debatte auf Augenhöhe anregen – fernab von übergriffigen Fragen und Vorurteilen.

„Jurassic Shark“ – Hai aus der Jurazeit bereits hochentwickelt

Knorpelfische haben sich im Laufe der Evolution wesentlich stärker verändert als bisher angenommen. Beweise für diese These lieferten molekularbiologische Daten zu fossilen Überresten von Protospinax annectans, einem bereits hochentwickelten Hai aus dem späten Jura. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie einer internationalen Forschungsgruppe um den Paläobiologen Patrick L. Jambura am Department für Paläontologie der Universität Wien, die kürzlich im Fachjournal Diversity veröffentlich wurde.