Bakterien in Bewegung

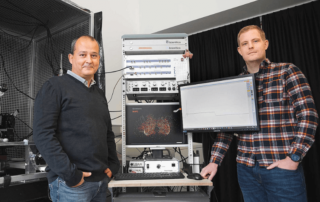

Forscher:innen der Universität Innsbruck haben gemeinsam mit einem internationalen Team die Bewegungsmuster des Bakteriums Escherichia coli beschrieben. Dafür nutzten sie einen genmodifizierten Bakterienstamm, Experimente unter dem Mikroskop und komplizierte Funktionen.

Stumpfen wir gegenüber echter Gewalt ab, wenn wir gewalttätige Videospiele spielen?

Neurowissenschafter*innen der Universität Wien und des Karolinska-Instituts in Stockholm haben untersucht, ob das Spielen von gewalttätigen Videospielen zu einer Reduktion der menschlichen Empathie führt. Dazu ließen sie erwachsene Versuchspersonen innerhalb eines mehrwöchigen Experiments wiederholt ein gewalttätiges Videospiel spielen. Davor und danach wurden ihre empathischen Reaktionen auf den Schmerz einer anderen Person gemessen. Es zeigte sich, dass das gewalttätige Videospiel keinen erkennbaren Einfluss auf die Empathiefähigkeit und die ihr zugrundeliegende Gehirnaktivität hatte. Diese Ergebnisse wurden jetzt in der renommierten Fachzeitschrift eLife veröffentlicht.

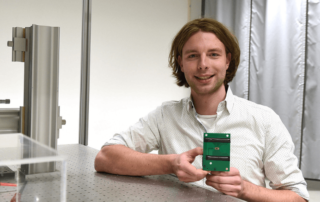

Neuer photonischer Chip kann erstmals maßgeschneiderte Lichtfelder erzeugen und vermessen

Sie schicken Licht wie winzige Autos in ausgeklügelten Bahnen über eine Siliziumoberfläche. Und das auf einem Chip, so groß wie die Spitze eines kleinen Fingers. In diesen Wellenleitern haben sie das Licht fest unter Kontrolle. Forschern der Uni Graz ist es erstmals gelungen, ein System zu betreiben, das auf einem integrierten photonischen Chip gleichzeitig zwei verschiedene Funktionen erfüllt: Damit lässt sich nicht nur das einfallende Licht vermessen, sondern nun auch ein Lichtfeld mit bestimmten Eigenschaften gezielt erzeugen. Die Arbeit ist ein Meilenstein für das Zusammenspiel aus Lichtfeldern und integrierten optischen Schaltungen und öffnet Türen für viele neue Anwendungen der Sensortechnologie, Kommunikation und Bildgebung.

Wirksamkeit von Seminar zur Stressbewältigung bei Medizinstudent:innen in Studie bestätigt

Medizinisches Personal ist nicht nur im Arbeitsleben, sondern schon während der Ausbildung einem hohen Stressniveau ausgesetzt. In mehreren Studien wurde festgestellt, dass Stressbelastung und psychische Gesundheitsprobleme bei Medizinstudent:innen höher ausgeprägt sind als bei vergleichbaren Gruppen. Um dem entgegenzuwirken, wurde an der MedUni Wien 2018 das Seminar „Umgang mit eigenem Stress“ als verpflichtender Teil des ersten Jahres des Medizinstudiums eingeführt. Ziel des Seminars war und ist, das Stress- und Burnout-Risiko bei den Studierenden zu verringern und ihre Gesundheitskompetenz sowie ihre Bewältigungsstrategien zu verbessern. Wie eine aktuell im Fachmagazin „BMC Medical Education“ publizierte Studie der MedUni Wien ergibt, reduzierten sich bei den Teilnehmer:innen Stress- und Burnout-Symptome nachweislich.

Mit Druck und Doping: Forscher:innen bringen Ordnung in frustrierte Eiskristalle

Forscher:innen der Universität Innsbruck entwickeln Methoden, um die Wasserstoffatome von „frustriertem“ Eis zu ordnen. Dadurch können im Labor Eisformen erzeugt werden, wie sie im Weltall, im Inneren des Erdmantels oder in der Eisschicht der Jupiter- und Saturnmonde zu finden sind.

Warum die Klapperschlange blitzschnell rasselt: Ein Protein macht Muskeln Tempo

Der Gepard, das Faultier, die Schlange: Sie alle bewegen sich mit höchst unterschiedlichem Tempo. Das dafür verantwortliche Nerven-Netzwerk im Rückenmark ist aber jeweils ähnlich aufgebaut. Den Trick, mit dem die Evolution den Wirbeltieren Gas gibt, hat ein internationales Forscher:innen-Team unter der Leitung der Universität Graz nun durchschaut. Ein bestimmtes Protein hat auf die rasante Verarbeitung von motorischen Befehlen maßgeblichen Einfluss.

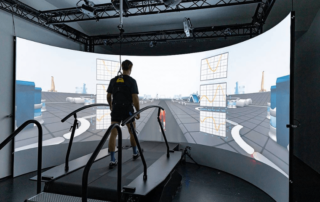

Studie zeigt Veränderung des Gangs bei Smartphone-Nutzung

Beim Gehen das Smartphone nutzen: Wie wirkt sich das auf Gangbild und Bewegungsapparat aus? Dieser Frage gingen Forscher*innen in einer Studie im hochmodernen GRAIL der FH Campus Wien nach. Diese zeigt, dass die Verwendung eines Smartphones während des Gehens zu einer Veränderung des Gangbilds führt, welche längerfristig Auswirkungen auf den Körper haben kann.

Frauen mit niedriger sozioökonomischer Herkunft halten sich für wenig talentiert

Frauen mit niedriger sozioökonomischer Herkunft halten sich für weniger talentiert als alle anderen Gruppen – selbst dann, wenn sie die gleichen Leistungen erbringen. Das, zeigt eine neue Studie unter Leitung der Universität Wien. Diese Fehleinschätzung trägt zur ausgeprägten Benachteiligung in Domänen wie MINT-Fächern bei, in denen Talent als wichtiger Erfolgsfaktor gesehen wird. Die Sozialpsychologin Christina Bauer von der Universität Wien hat diese Kernaussagen ihrer neuesten Forschungsarbeiten nun in der aktuellen Ausgabe der renommierten Fachzeitschrift Learning and Instruction publiziert – und mögliche Lösungen für diese Problematik vorgeschlagen.