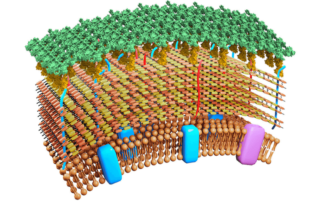

Bakterien im Kettenhemd: Laktobazillen schützen sich mit einem Gitter aus Proteinen

Wir kennen sie aus der Werbung für Joghurts oder andere probiotische Nahrungsmittel: Laktobazillen. Die Milchsäurebakterien spielen eine wichtige Rolle im Darm, aber auch im Mikrobiom von Schleimhäuten in anderen Regionen unseres Körpers. Forschenden der Universität Graz ist es nun erstmals gelungen, die dreidimensionale Struktur der Proteinschicht an der Oberfläche von Laktobazillen aufzuklären. Sie schützt die Bakterien wie ein Kettenhemd vor Angriffen von außen. Dieses Wissen ist wertvoll. Es eröffnet neue Möglichkeiten für die Behandlung von Darmerkrankungen und den Transport pharmazeutischer Wirkstoffe. Die neuen Erkenntnisse wurden im Wissenschaftsjournal PNAS veröffentlicht.

Gemüse nimmt chemische Stoffe aus Autoreifen auf

Autoreifen enthalten hunderte von chemischen Additiven, die sich aus ihnen herauslösen können. So gelangen sie in Nutzpflanzen und anschließend in die Nahrungskette. Forscher*innen des Zentrums für Mikrobiologie und Umweltsystemwissenschaft der Universität Wien haben nun erstmals chemische Rückstände aus Reifenabrieb in Blattgemüse nachgewiesen. Die Konzentrationen waren zwar gering, der Nachweis dennoch eindeutig. Ein Befund, der etwa auch für Medikamentenrückstände in pflanzlichen Nahrungsmitteln bekannt ist. Die Studie erschien in der international renommierten Fachzeitschrift Frontiers in Environmental Science.

Klimawandel: Steigende Temperaturen beeinträchtigen Grundwasserqualität

Grundwasser bildet das größte ungefrorene Süßwasserreservoir der Welt und ist für das Leben auf der Erde von entscheidender Bedeutung. Wie sich die globale Erwärmung auf dessen Temperatur auswirkt und was das für Mensch und Natur bedeutet, haben Forscher*innen des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) mit Beteiligung der Universität Wien jetzt untersucht. Die Studie zeigt, dass bis zum Jahr 2100 voraussichtlich zwischen 77 und 188 Millionen Menschen in Gebieten leben werden, in denen das Grundwasser den höchsten von einem Land festgelegten Grenzwert für die Trinkwassertemperatur überschreitet. Ihre Ergebnisse veröffentlichen sie in Nature Geoscience.

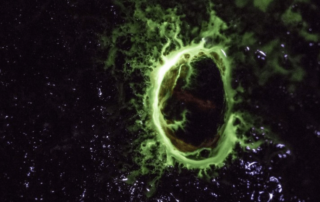

Neuseeländische Wasserschnecke schreckt Feinde mit Leuchtschleim

Biolumineszenz ist die Fähigkeit von Lebewesen, Licht zu erzeugen. Die bekanntesten Vertreter sind Leuchtkäfer und Glühwürmchen. Doch biolumineszierende Organismen leben fast überall auf dem Planeten – und die meisten davon unter Wasser. Eine internationale Forschungskooperation unter Leitung der Universität Wien und der Veterinärmedizinischen Universität Wien untersuchte eine ganz besondere, im Wasser heimische Spezies.

Weniger invasive Arten in Naturräumen indigener Bevölkerungen

Die Verschleppung von Pflanzen- und Tierarten in neue Regionen durch den Menschen nimmt weltweit rasant zu. Manche dieser nichtheimischen Arten haben massive Auswirkungen, da sie Ökosysteme aus dem Gleichgewicht bringen. Unklar war bislang, ob es bei der Ausbreitung solcher invasiver Arten Unterschiede zwischen Gebieten, die von indigenen Bevölkerungen betreut werden, und anderen Regionen gibt. Ein internationales Forschungsteam unter Leitung der Universität Gießen und mit Beteiligung von Franz Essl von der Universität Wien fand heraus, dass es in Gebieten indigener Bevölkerungen deutlich weniger invasive Arten gibt als in vergleichbaren Naturräumen und liefert spannende Hintergründe dazu. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift Nature Sustainability veröffentlicht.

Euclid findet tausende neue Galaxien

Im Vorjahr gestartet, liefert das ESA-Weltraumteleskop Euclid bereits seit knapp einem Jahr Daten. Heute werden die ersten wissenschaftlichen Ergebnisse veröffentlicht. Sie zeigen, dass das neue Instrument in der Lage ist, eine repräsentative Stichprobe aller Galaxien im Universum zu ermitteln. So konnte eine von der Universität Innsbruck geleitete Studie über 600 bisher unbekannte Zwerggalaxien im Perseus-Galaxienhaufen identifizieren.

Quantencomputer mithilfe von KI programmieren

Forscher der Universität Innsbruck haben eine neue Methode zur Planung von Rechenoperationen auf einem Quantencomputer vorgestellt. Dabei wird ein generatives Machine-Learning-Modell verwendet, um eine geeignete Abfolge von Quantengattern zur Ausführung einer Quantenoperation zu finden. Die Studie, die nun in der Fachzeitschrift Nature Machine Intelligence veröffentlicht wurde, ist ein wichtiger Schritt, um das volle Potenzial von Quantencomputern ausschöpfen zu können.

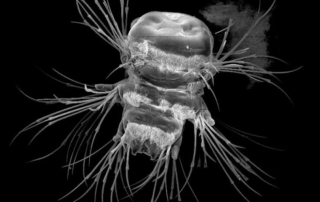

Der 3D-Drucker der Natur: Borstenwürmer bilden Borsten Stück für Stück

Eine neue interdisziplinäre Studie der Gruppe um den Molekularbiologen Florian Raible von den Max Perutz Labs an der Universität Wien gibt spannende Einblicke in die Borsten des Meeresringelwurms Platynereis dumerilii. Spezialisierte Zellen, so genannte Chaetoblasten, steuern die Entstehung der Borsten. Ihre Arbeitsweise ähnelt verblüffend der eines technischen 3D-Druckers. Das Projekt ist eine Zusammenarbeit mit Forscher*innen der Universität Helsinki, der Technischen Universität Wien und der Masaryk-Universität Brünn. Die Studie wurde aktuell im renommierten Fachmagazin Nature Communications veröffentlicht.