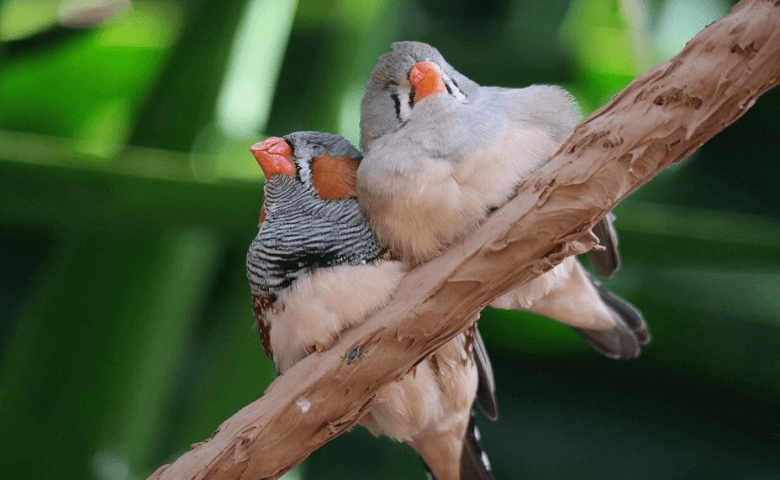

Die Nachkommen älterer Tiere weisen häufig eine geringere Lebenserwartung auf. Dies wird mit einer kürzeren Telomerlänge der Nachkommen in Verbindung gebracht. Bisher war jedoch nicht bekannt, ob eine solche Telomerverkürzung über eine einzige Generation hinaus anhält. In ihrer Mehrgenerationen-Studie mit Zebrafinken untersuchte das Forschungsteam nun Großmütter (Generation 0), Mütter (Generation 1) und deren Kinder (Generation 2).

Höheres Alter der brütenden Großmütter bringt signifikant kürzere Telomere …

Dabei zeigte sich, dass die kürzeren Telomere, die bei den Kindern älterer Großmütter nachgewiesen wurden, auch bei deren Kindern, also der Enkel-Generation, vorhanden sind – und zwar selbst dann, wenn die brütenden Mütter der 2. Generation jung waren. Dieser Effekt war beträchtlich: Die Telomere waren bei den Nachkommen von Großmüttern, die bei der Aufzucht alt waren, um 43 % kürzer als bei den Nachkommen der gleichen Großmütter, die bei der Aufzucht jung waren.

… und eine geringere Lebenserwartung der Enkelgeneration

„Kürzere Telomere zum Zeitpunkt des Flüggewerdens sind bei Zebrafinken mit einer verkürzten Lebensspanne verbunden. Unsere Daten zeigen eindrücklich, dass es notwendig ist, über eine einzelne Generation hinauszublicken, um interindividuelle Unterschiede im Altern und unterschiedliche altersspezifische Reproduktionsanstrengungen zu erklären“, erklärt Studien-Erstautorin Valeria Marasco vom Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie (FIWI) der Vetmeduni. In der vorliegenden Studie waren die Mütter zum Zeitpunkt der Brut jung, sodass Auswirkungen aufgrund des Alters dieser Mütter ausgeschlossen sind. Laut Marasco wäre es jedoch auch sehr interessant zu wissen, ob sich die Auswirkungen des Alters der Großmutter verstärken, wenn das Alter der Mutter ebenfalls hoch ist.

Verstecktes Erbe erstmals sichtbar gemacht

Die Ergebnisse der Studie machen laut den Forscher:innen erstmals ein verstecktes Erbe sichtbar, das über Generationen hinweg weitergegeben werden kann und sich negativ auf die Lebensspanne und den Fortpflanzungswert der Nachkommen auswirkt. „Evolutionsbiolog:innen und Ökolog:innen müssen deshalb über eine einzelne Generation und die aktuellen Umweltbedingungen hinausblicken, um die Ursachen für interindividuelle Unterschiede bei den Alterungsraten und dem altersspezifischen Reproduktionsaufwand vollständig zu verstehen“, so Marasco.

Besseres Verständnis der Evolution des Alterns und der damit verbundenen Mechanismen

Die Forscherin betont zudem, dass weitere generationenübergreifende Forschung wichtig wäre. Und zwar insbesondere solche, bei der die Lebensspanne und die Fortpflanzungsleistung der Nachkommen sowohl von alten (Groß-)Müttern wie auch von alten (Groß-)Vätern analysiert wird. Dazu Valeria Marasco: „Dadurch ließe sich unser Wissen über die Prozesse verbessern, die der Evolution des Alterns und der Vielfalt der Lebensstrategien innerhalb von Arten zugrunde liegen.“