Gutartige Pilze schützen vor Fichtennadelblasenrost

Fichtennadelblasenrost, eine Pilzerkrankung, bedroht immer mehr heimische Fichtenwälder. Doch einige Fichten scheinen resistent zu sein. Ein Innsbrucker Forschungsteam hat nun entdeckt, woran das liegt: Eine gutartige Pilzart schützt den Baum, indem sie das Wachstum des Nadelrostpilzes hemmt. Gelingt es, weitere Fungizide zu identifizieren, könnten Fichtenwälder biologisch und nachhaltig vor dem Befall mit Nadelblasenrost geschützt werden.

580.000 Jahre Klimageschichte freigelegt

Ein internationales Forschungsteam um Christoph Spötl von der Universität Innsbruck hat anhand von Daten aus einer Höhle im US-Bundesstaat Nevada eine außergewöhnlich lange Klimarekonstruktion erstellt. Die Studie liefert einzigartige Einblicke in die Klimageschichte einer der trockensten Regionen Nordamerikas – und zeigt, wie eng Temperatur, Grundwasserstand und Vegetation in ariden Regionen miteinander verknüpft sind.

Buch-Tipp: „Brainhacks – Wie du mit minimalem Aufwand produktiver, effizienter und erfolgreicher wirst“

Warum erreichen manche Menschen in kürzester Zeit viel mehr als andere? Das Geheimnis liegt in der Art und Weise, wie sie ihr Gehirn nutzen. Die Neurowissenschaft weiß: Unsere Produktivität, Motivation und Leistungsfähigkeit ebenso wie unser Wohlbefinden und letztlich unser Erfolg hängen entscheidend von unserem Gehirn ab. Die gute Nachricht: Das Gehirn ist formbar – ein Leben lang.

Ultradünne zweidimensionale Materialen erstmals in einem Zustand zwischen fest und flüssig beobachtet

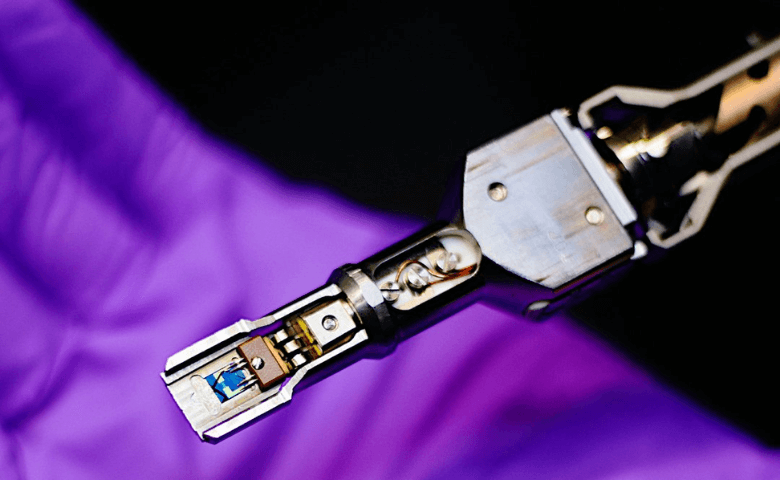

Wenn Eis zu Wasser schmilzt, passiert dies schnell, der Übergang von fest zu flüssig ist unmittelbar. Sehr dünne Materialien halten sich jedoch nicht an diese Regeln. Dort entsteht ein außergewöhnlicher Zustand zwischen fest und flüssig: die hexatische Phase. Nun gelang es Forscher*innen der Universität Wien diese exotische Phase in einem atomar dünnen Kristall direkt zu beobachten. Mit Hilfe modernster Elektronenmikroskopie und neuronalen Netzen filmten sie einen durch Graphen geschützten Silberiodid-Kristall beim Schmelzen. Ultradünne, zweidimensionale Materialien ermöglichten es Forscher*innen, Schmelzprozesse auf atomarer Ebene direkt zu beobachten. Die neuen Erkenntnisse tragen wesentlich zu unserem Verständnis dieser Phasenübergänge bei. Überraschenderweise widersprechen die Beobachtungen früheren Vorhersagen – ein Ergebnis, das nun in Science veröffentlicht wurde.

Wohlklingende Worte merkt man sich besser

Welche Wörter finden wir schön? Und merkt man sich schön klingende Wörter tatsächlich besser? Eine neue Studie unter der Leitung der Anglistin Theresa Matzinger von der Universität Wien legt nahe, dass die Lautzusammensetzung von Wörtern beeinflusst, als wie schön wir diese wahrnehmen und wie gut wir uns an sie erinnern. Die Ergebnisse wurden nun in der Fachzeitschrift PLOS One veröffentlicht.

Neue Einblicke in die Grundprinzipien der Augenentwicklung

Eine neue Studie unter der Leitung der Universität Wien und des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven zeigt, wie die Augen ausgewachsener Meeres-Ringelwürmer während ihres gesamten Lebens weiterwachsen – angetrieben von einem Ring aus neuralen Stammzellen, der an die Augen von Wirbeltieren erinnert. Darüber hinaus reagieren diese Stammzellen auf Umgebungslicht. Die in Nature Communications veröffentlichte Studie bietet neue Einblicke in die Grundprinzipien der Augenentwicklung und die Rolle des Lichts bei der Formung des erwachsenen Nervensystems – selbst bei Organismen, die oft als eher einfach angesehen werden.

Heißer in der Höhe: Forscher:innen belegen besonders rasanten Klimawandel im Gebirge

In den Bergen erwärmt sich das Klima im Schnitt um die Hälfte schneller als im Flachland. Gleichzeitig gehen Niederschlag und Schneebedeckung stärker zurück. Zu diesem Ergebnis kamen internationale Forscher:innen unter der Leitung der Universität Portsmouth in einer soeben erschienenen Publikation im Fachmagazin Nature Reviews Earth & Environment. Die Veränderungen in Temperatur und Luftfeuchtigkeit bedingen Überflutungen, Erdrutsche und Dürren. „Viel gravierender als für den Wintertourismus sind die Auswirkungen für die Land- und Forstwirtschaft“, fasst Jakob Steiner vom Institut für Geographie und Raumforschung der Universität zusammen, der an der Studie mitgearbeitet hat. Das vermutlich größte Problem – unter anderem für die Steiermark – werde in naher Zukunft die zunehmende Trockenheit und die damit verbundene Waldbrandgefahr sein.

Alles rund um’s Studium

Studentenjobs

Nebenjobs, Absolventenjobs & PraktikaHier bist du richtig!

Finde den perfekten Job, der sich mit deinem Studium vereinbaren lässt.

– Zur Jobbörse –